Das Gebäude

Eine Baulücke vom 5 m Breite war Ausgangspunkt für die Planung eines Stadthauses in Köln-Klettenberg. Geprägt durch die Unterschiedlichkeit der angrenzenden rechten und linken Nachbarn wurde eine eigenständige Bauköperform entwickelt.

Der neue Baukörper schließt die im Krieg entstandene Lücke, ohne die vorhandenen Spuren zu verwischen.

Er nutzt bewußt den innerhalb des Grundstückes verlaufenden leichten Knick in der Straßenführung, um sich aus der geschlossenen Bebauung heraus zu lösen.

Er gewinnt dadurch die notwendige Eigenständigkeit, um als Bindeglied zwischen der angrenzenden Nachkriegsbebauung und der Häuserzeile aus den 30er Jahren zu vermitteln.

Das Gebäude ist als Wohnhaus für eine fünfköpfige Familie konzipiert.

Die Straße

Die Straße ist beidseitig mit hohen Birken bepflanzt.

Diese erzeugen mit ihren, sich im Licht bewegenden Blättern eine besondere Atmosphäre.

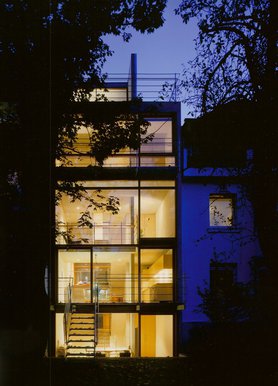

Die großflächigen Verglasungen machen dieses Wechselspiel des Lichtes im Innern erlebbar.

In den Obergeschoßräumen erscheinen die Baumkronen zum Anfassen nah. Hier haben die Kinder ihren Wohnbereich.

Die Straße ist Teil des Erlebnisraumes der den Wohnbereich optisch vergrößert.

Der Eingang

Zwischen dem Haus und der Straße liegt ein ca. 5 m tiefer Vorbereich. Er verbindet sich mit den Straßengrün und schafft so Großzügigkeit.

Im Bereich der Eingangstür springt die Fassade auf die Flucht des Nachbarhauses und bildet einen zurückgesetzten, überdachten Zugang. Durch die Schattenwirkung wird die Einsichtbarkeit gemildert.

Weit auskragende Gitterroste und eine brüstungshohe Betonscheibe verzahnen den Innenraum mit dem Außenraum.

Die Eingangsebene schwebt ca. 40 cm über Straßenniveau.

Die geschlossene hölzerne Zugangstüre signalisiert die Privatheit im Innern.

Die Fassade

In den geschoßgroßen Fassadenöffnungen sind Holzrahmen mit Festverglasung eingesetzt.

Die zu öffnenden Elemente sind als Schiebeflügel ausgebildet, die im Boden eingelassen sind.

Der Fassade vorgelagert sind schmale Gitterrostbalkone, die mit außenliegenden Jalousien eine zweite stählerne Fassadenhaut bilden. Sie dient zum Klimaschutz und steht im Kontrast zu der dahinter durchschimmernden Holzfassade.

Innenliegende Vorhänge aus weißen Stoff bieten die Möglichkeit des Sichtschutzes.

Durch die Beweglichkeit der Fassadenelemente entsteht ein wirkungsvolles Spiel der Fassadenstrukturen, die dem Haus ein immer wieder wechselndes Erscheinungsbild verliehen.

Das Wohnen

Hier im 1. und 2. Obergeschoß ist ein offener Wohngrundriss über zwei Etagen ausgebildet.

Deckenöffnungen verbinden das Galeriegeschoß mit dem Eß- und Wohnbereich.

Blickbeziehungen durch die gesamte Tiefe des Hauses werden möglich.

Die Räume sind hell und lichtdurchflutet.

Die Treppe

Die offenen Treppen, die sich in der Mitte des Hauses an der frei eingestellten Stützwand in die Höhe schraubt, verbindet jeweils die halbgeschossigen versetzten Ebenen.

So entsteht das Gefühl einer räumlichen Einheit über alle Geschosse.

Das etappenweise Erreichen der einzelnen Geschosse überspielt die Mühe des Höhenunterschiedes.

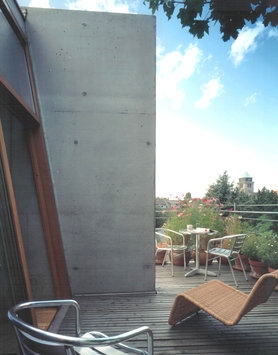

Die Treppe als Faltung der Geschoßdecke wird Bestandteil des Wohnens. Sie macht die vertikale Struktur des Hauses erlebbar und ist allseitig zum Licht orientiert. Der Endpunkt der Treppe ist der Zugang zur Dachterrasse.

Die aufgeklappte Dachdecke mit ihrer Schrägfassade belichtet die Treppe von oben.

Die Bereiche

Der Grundriss gliedert sich durch die mittig eingestellte Treppe in zwei halbgeschossig versetzte Ebenen.

Die freigestellte Betonlängswand ermöglicht pro Ebene zwei abgeschlossene Wohnnischen, die über den durchgängigen Installationsschacht versorgt werden.

Die raumtrennenden Querwände in den Schlafbereichen sind als versetzbare leichte Trennwände ausgebildet.

Sie machen an sich verändernde Bedingungen möglich.

Der Außenraum wird durch die großen Glasflächen als Erlebnisraum integriert.

Der Garten

Der über fünfzig Jahre alte Ahornbaum dominiert den langgestreckten, schmalen Garten.

Er wird vom höher gelegenen Eßbereich über die stählerne Terrassentreppe zugänglich.

Der darunter liegende Arbeitsbereich erhält einen eingegrabenen, holzbeplankten Außenhof.

Wartungsstege gliedern die sonst völlig transparent gestaltete Fassade.

Die zum Garten orientierte Dachterrasse ermöglicht einen privaten, nicht einsehbaren Außenbereich in der Baumkrone des Ahornbaumes.

Inspirationen,

die dein Leben schöner machen!

Verpasse keine spannenden

Homestorys, DIY-Anleitungen und Shoppingtipps für ein schönes Zuhause!

Melde dich jetzt kostenlos an, um dir Bilder und Produkte zu merken und Wohnungen unserer Mitglieder anzusehen.

Registriere dich mit Facebook